古玉受沁可以从多个维度解读,可以从沁色来分类,也可以从沁状来分析。对于关于古玉受沁形态,民间有许多叫法十分形象。

本文挑选几件博物馆收藏古玉来说明这些概念。

一是沁色晕散。沁色晕散是指色源进入玉质并沿着微观间隙扩散的形态,就象在草纸上书写时墨汁的晕散一样。这种现象生坑古玉、熟坑古玉都有,有的生坑古玉晕散不是特别明显,盘玩后很快就会出现沁色晕散现象。

芝加哥艺术博物馆收藏汉代玉龙

这件芝加哥艺术博物馆收藏的汉代玉龙,沁色由边缘处进入,向内侧晕散的现象比较明显。

明尼阿波利斯亚洲艺术馆收藏汉代玉剑首

明尼阿波利斯亚洲艺术博物馆收藏的这件汉代玉剑首,沁色晕散现象也比较明显。

山西曲沃北赵村晋侯墓地出土商代玉鸮

晋侯墓地出土的这件商代玉鸮,玉质为青色,沁色为黄色,也可以清晰地看到沁色晕散现象。

二是沁色入骨。常常指沁色特别深沉,把玉沁透了,像是从玉质里面向外散发出来一样。这是一种视觉上的感觉,沁色深、玉色浅更容易呈现这种沁状。

南昌海昏侯墓出土玉汉代玉剑璏

这件南昌海昏侯墓出土的玉汉代玉剑璏的沁色十分经典,玉中的沁色比较深沉,玉表有一些白化现象,给人的感觉仿佛沁色是从骨头向玉肉里面扩散。

九连墩战国楚墓出土战国谷纹玉璧

这件九连墩战国楚墓出土的战国谷纹玉璧也是典型的沁色入骨。

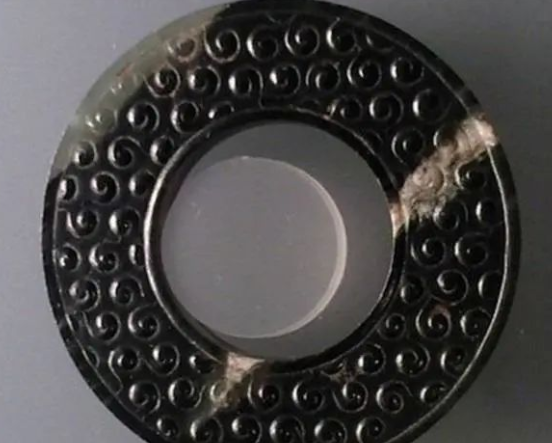

上海博物馆收藏汉代蟠龙玉环

上海博物馆收藏的这件汉代蟠龙玉环,沁色深沉,玉表有几处沁色看上去稍浅,也有沁色入骨的视觉效果。

三是沁悬肉中。通常是指色源相对均匀、稀薄地出现在玉中,给人的感觉像是悬浮在玉肉中一样。这种状况,在熟坑玉器中较为常见,生坑玉器中相对少见。

江苏扬州出土西汉龙形玉佩

这件江苏扬州邗江杨庙乡王庙出土的西汉龙形玉佩,青白玉质、绛紫沁色,沁色就有悬浮于玉肉中的感觉。

旧金山亚洲艺术馆收藏战国玉龙

这件战国龙形玉佩,熟坑状态,沁色与玉肉像用搅拌器搅拌过一样。

四是沁色阴阳面。古玉入沁主要受是否接触沁源、接触时间长短、玉质是否有疏松薄弱之处等因素影响,一些出土古玉受沁会出现阴阳面,既一面沁得深、沁得多,一面沁得浅、沁得少。下图这件哈佛大学福格博物馆收藏战国虎形玉佩就存在这种情况。

哈佛大学福格博物馆收藏战国虎形玉佩

哈佛大学福格博物馆收藏战国虎形玉佩

五是轻微受沁。有些出土古玉受沁十分轻微,就像在玉表用毛笔轻轻沾染了一下似的,这也足以说明不能以沁色深浅作为古玉真伪鉴定的标准。

陕西咸阳博物馆藏羽人骑马玉摆件

这件陕西咸阳汉元帝渭陵出土的西汉羽人骑马玉摆件比较著名,其玉质特别好,只有马尾等处有几点淡淡的沁色,其它地方没有沁色。

安徽天长三角圩出土西汉龙形玉佩

安徽天长三角圩出土的这件西汉龙形玉佩,玉表沁色很浅、很淡,像是人为沾染上去的。

徐州博物馆收藏西汉龙凤貘纹玉环

这件徐州出土的西汉龙凤貘纹玉环的沁色也是这种感觉。

六是千年不沁。也有一些古玉,由于玉质、坑口等原因,千年不沁。最著名的一件就是汉高祖长陵附近出土的皇后之玺。

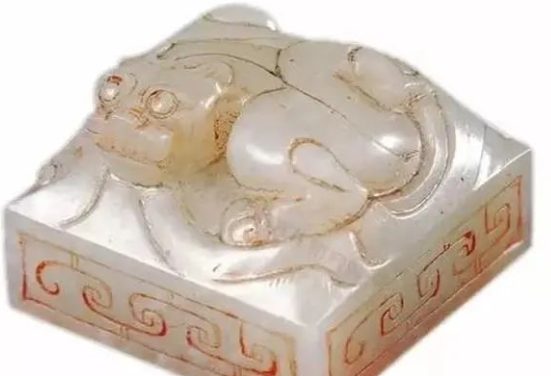

长陵附近出土皇后之玺

这件玉玺玉质十分致密、细腻,为羊脂白玉,虽然埋藏了两千年,但依然没有受沁。实际上,出土古玉真正一点沁色都没有的十分罕见,或多或少都会有一些色变,更多的情况是因为玉质、坑口等原因,色变十分浅淡、十分均匀,给人感觉像是玉质的原色而没有受沁一样。

中国国家博物馆收藏商代玉蝉

河南信阳长台关出土战国谷纹玉环

顶级红沁古玉,做梦都想拥有一件!

古玉收藏最看重的就是“色” ,而黄玉就是班级第一 !

无色不古玉 ,黄色居首 !

古玉染色 ,从宋代开始流行 ,到现在1000年了。