浩如烟海的各类文物,象征着先民的劳动智慧创造。而还有一种生于天地间的文化遗产,以自己独特的方式记录下岁月流转,诉说着一代代人的自然观念与审美意趣。

古树与紫禁城的四季

点击图片,赏高清美景

古树名木,以自然之美为遗产保护地增辉添彩。

作为重要的物种资源、景观资源和生态资源,古树承载着传统文化,记载着历史变迁,被称为“有生命的文物”。它们自身的独特姿态、文化内涵,及与环境的景观结构和视野关系,更是构成了历史园林的“意境”,是中国园林人文历史的重要组成元素。

在提倡文化遗产系统性保护的今天,这些作为世界文化遗产地有机组成部分的“活”文物,自然需要尽心养护、守护。实际上,现代使用的一些古树保护及复壮技术,在清代档案中都存有记录。

一

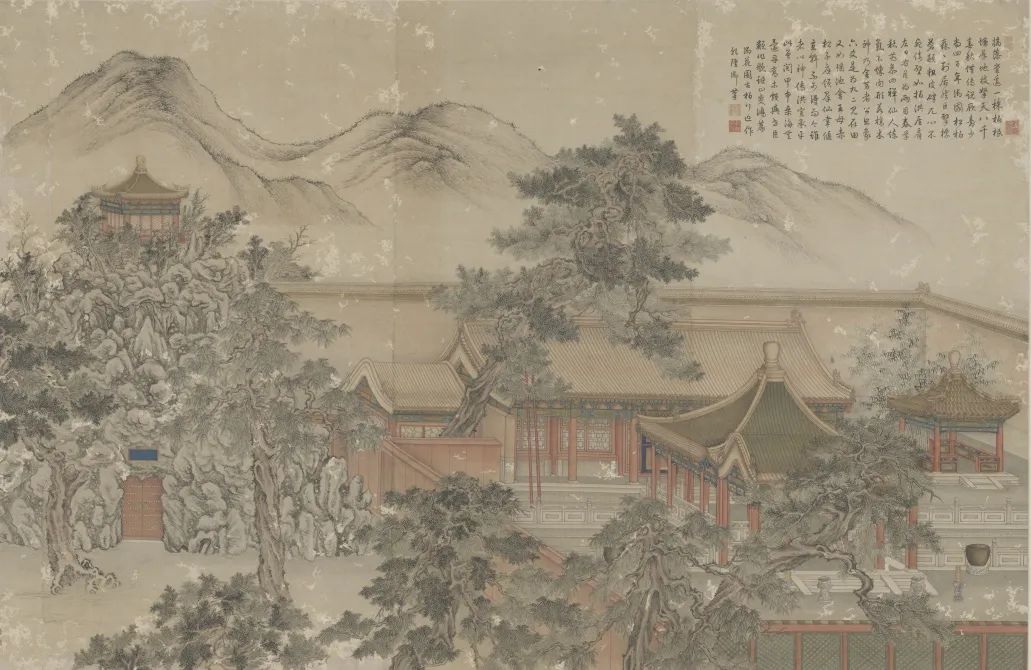

古华轩,

宁寿宫花园第一进院落的主体建筑。轩前檐下有古楸一株,构轩时,树龄已不可追。轩中题匾诗《古华堂》记载——

轩堂纵新构,宫禁原自古。因之有古树,三两列庭宇。

巨擘柏与楸,其年难计数。柏固恒弗凋,楸有枝为伍。

童童栉栉间,如聚期羡侣。以不华为华,对之忘能所。

古华轩匾额

一般情况下,主体建筑前植物多为对栽,但古华轩因轩前古楸树放弃了对称原则。正如《园冶》中所写“多年树木,碍筑檐垣;让一步可以立根,斫数桠不妨封顶。斯谓雕栋飞楹构易,荫槐挺玉成难”,古人在园林设计中阐释了对古树的尊重与保护。

古楸树姿高大优美,枝叶婆娑,春夏之交层层高花,绚烂夺目。古华轩楹联中写道“清风明月无尽藏,长楸古柏是佳朋。”

大修前乾隆花园古华轩前古树

二

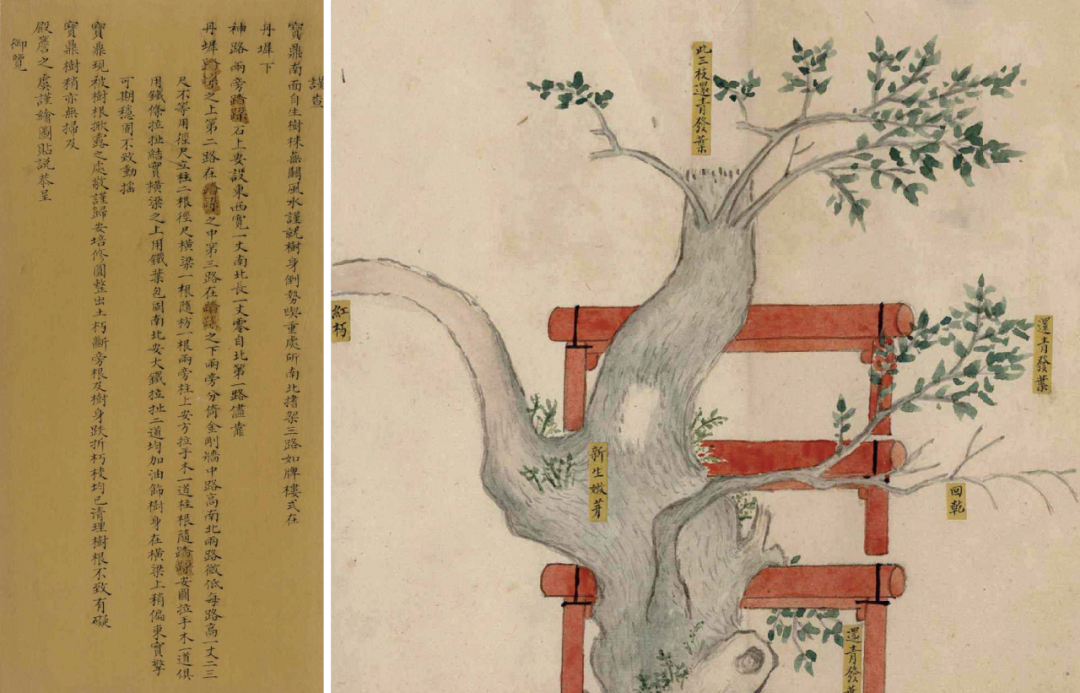

许多高大古树因树冠繁盛,需要用“树戗”来支撑。如御花园内的龙门松,嘉庆五年内务府打造三根树戗对其进行支撑加固,树戗原料为杉木与铁条,《内务府奏案》记录“高良条三斤、黄米条二斤绘绕树皮”。钱维城《御花园古柏图》中,也清晰描绘了当时“树戗”的细节,由红色的支撑杆与弧形铁制树箍组成,方式为斜式支撑。

清 钱维城《御花园古柏图》

故宫老照片

御花园堆秀山前古柏支撑

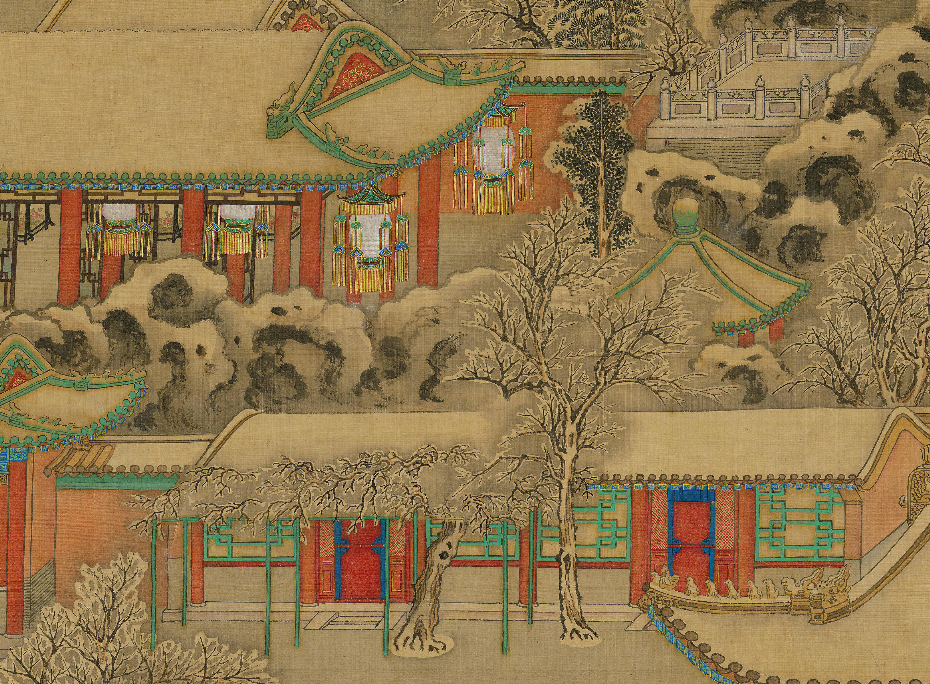

《万国来朝图》中,展示了龙爪槐的立体支撑技术,采用“门”状立式支撑将整株树冠托起,处在支架中,可观龙爪槐蜿蜒曲折似蛟龙的枝条,至夏季枝繁叶茂,形成房前自然式凉棚,既保护树木,又营造出一处惬意的纳凉之地。

清人《万国来朝图》中的宁寿宫龙爪槐支架

御花园龙爪槐支架

三

清人《万国来朝图》中的树木围栏

御花园古树围栏

四

雍正帝曾在奏折批语中这么写道:“树种于宽裕之地,方得成长,若种于林中贫瘠之地,大树遮蔽了小树,若此无法成长,似此种大树,亦无法成长,均无益”,可见当时已对古树伴生植物不宜选择乔木、保障古树生长优势的理念有了明确认知。

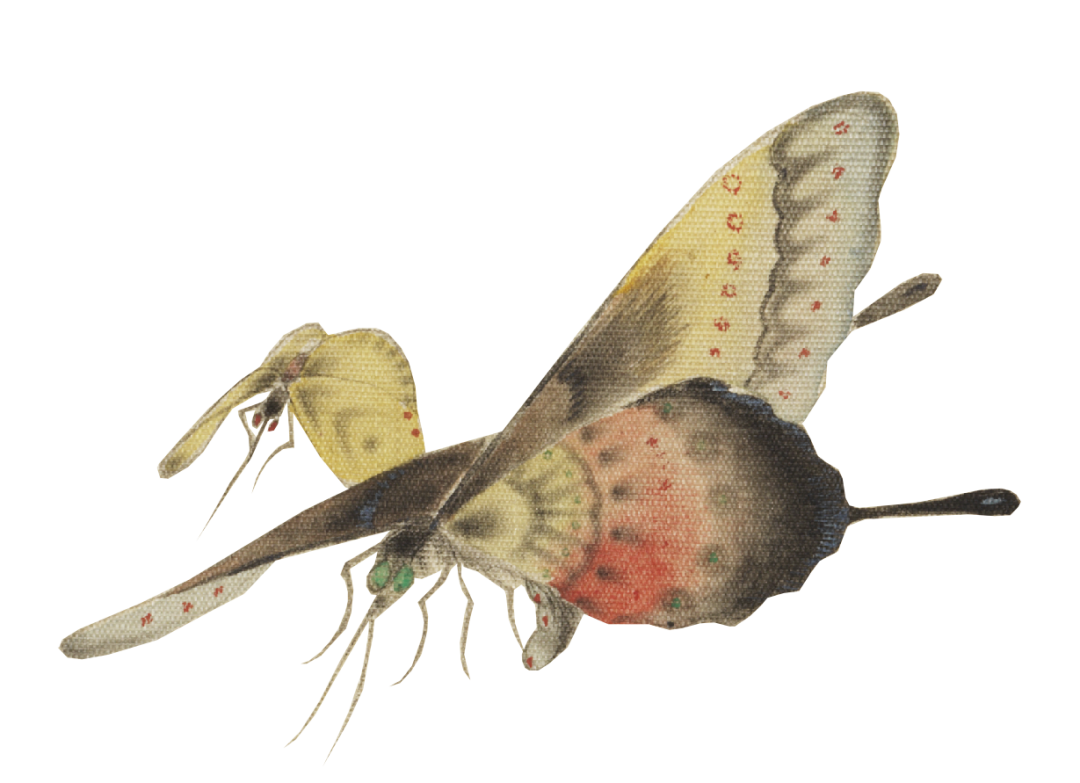

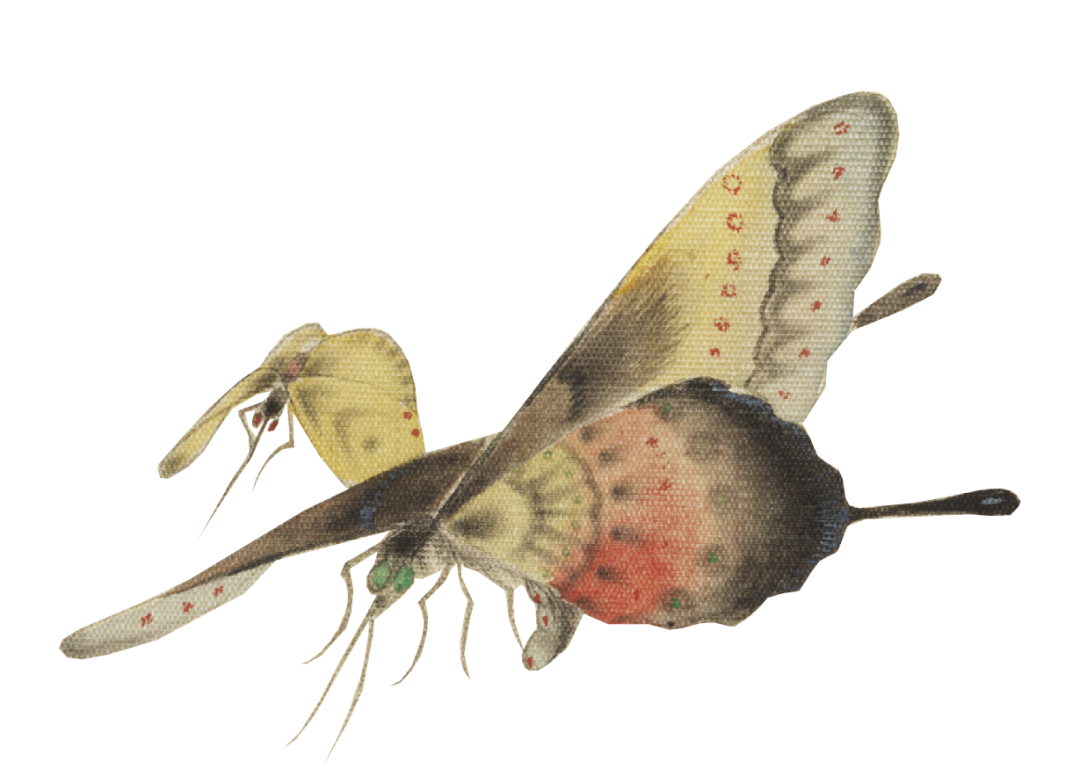

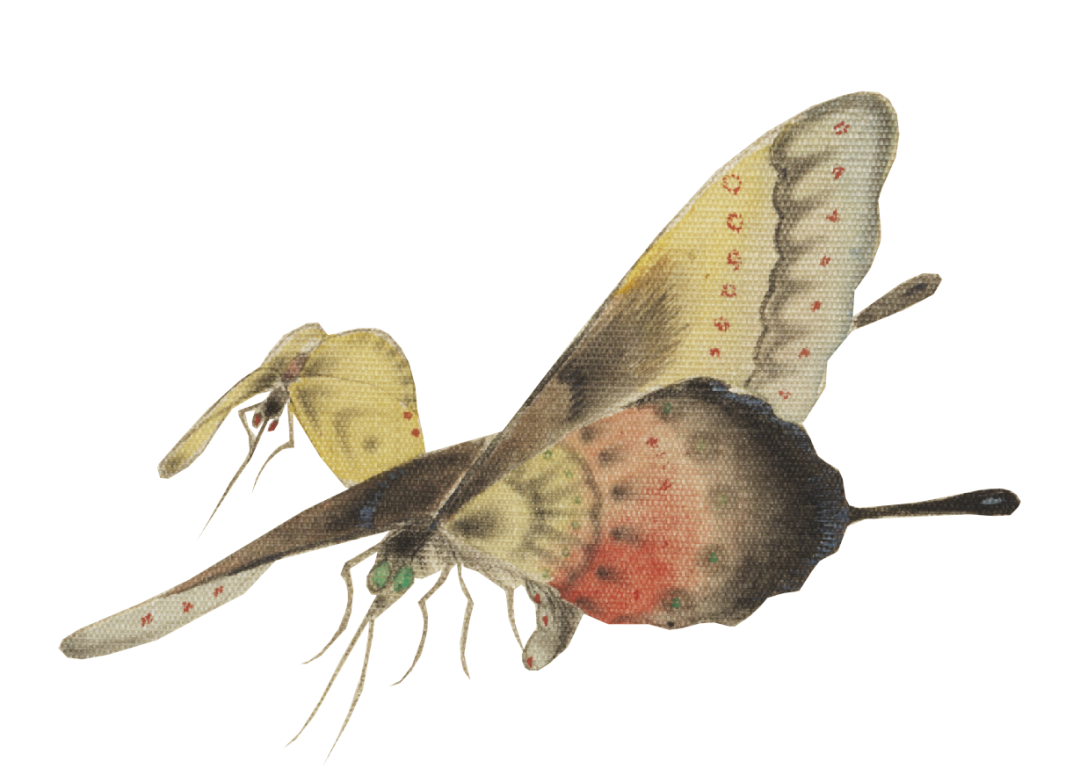

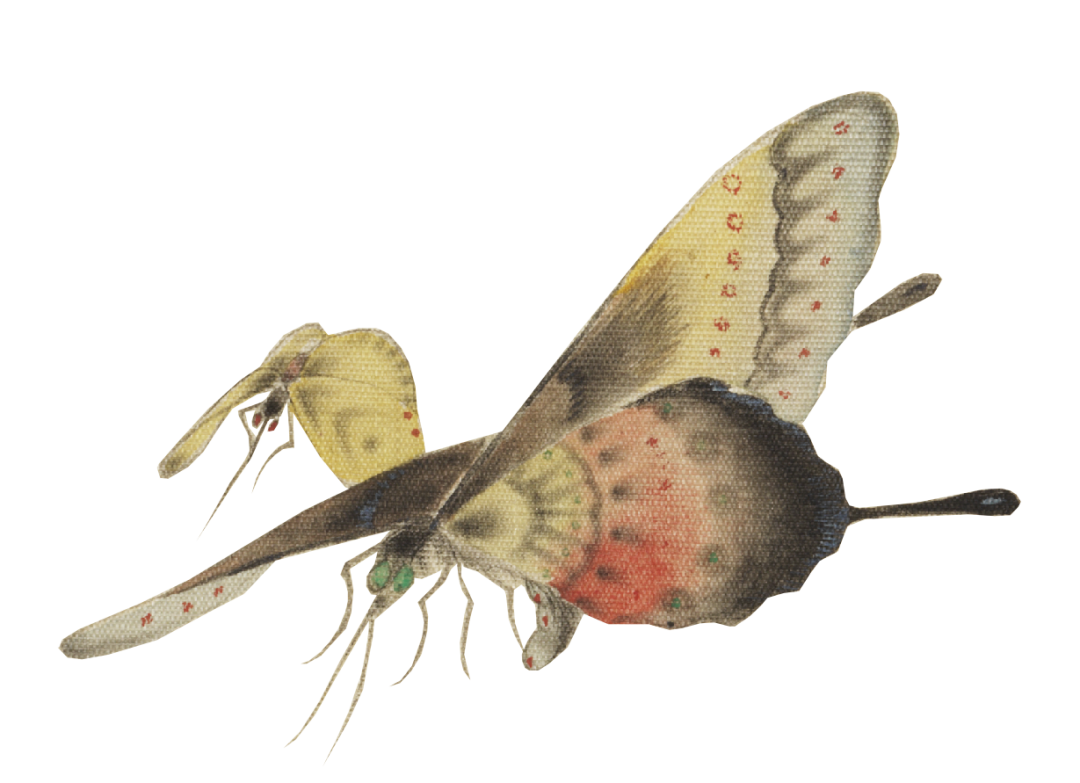

此外,除蠹虫、修枝、培根及土壤改良等技术,在宫中奏折档案中均有记录。

清代宫中奏折中的神树保护

台北故宫博物院藏

得益于古人对树木的精心爱护,如今,千姿百态的古树名木成为了众多名胜古迹中的“美图制造者”,与万物生灵一道,构成了独特的生态与人文景观。

古树名木是人与自然关系和谐的见证,是重要的历史文化遗产,需要得到科学的政策保障。

2025年1月3日,国务院第50次常务会议中通过《古树名木保护条例》,自2025年3月15日起施行。这是我国首次以行政法规的形式,明确古树名木保护管理工作应遵守的行为规范,填补了古树名木保护领域国家层面的法规空白。这将大大增强全社会的古树名木保护意识,营造保护古树名木的良好社会氛围。

这个春日,不妨走进紫禁城,走近千姿百态的园中草木,发现故宫人养护古树名木的巧思,感受文化与自然遗产的和谐之美。

*本文作者为故宫博物院行政处高级工程师刘琳琳。

摄影/朱楷 孙文静 余宁川 孙志远

郑文玥 金悦平 柳叶氘

排版/鲁婉卓

责任编辑/刘丹阳