这方砚台在我手里有几年了,因为款识有疑问,所以,一直不愿示人。

卖家是一位玩古籍碑帖的朋友。这方砚是他在南方买的。当时感觉砚台挺好,开门老,盒子也有些年份,至于砚上所刻的铭文、印章等没有做深入的研究,买回来后查了查资料,又让朋友看了看,感觉砚上的印章、铭文像是后刻的,至于是什么时候刻的,他也说不好,但有一点他敢肯定,不是现在刻的。

我决定买下这方砚有几点考虑:

首先这是一方老端砚,起码到明代末期或清代早期,至于是否更早,老实说,我当时并无概念。

第二,做工和石质都非常好。绝对是一方上品好砚!抛开铭文勿论,就砚台本身的品质,也够收藏。

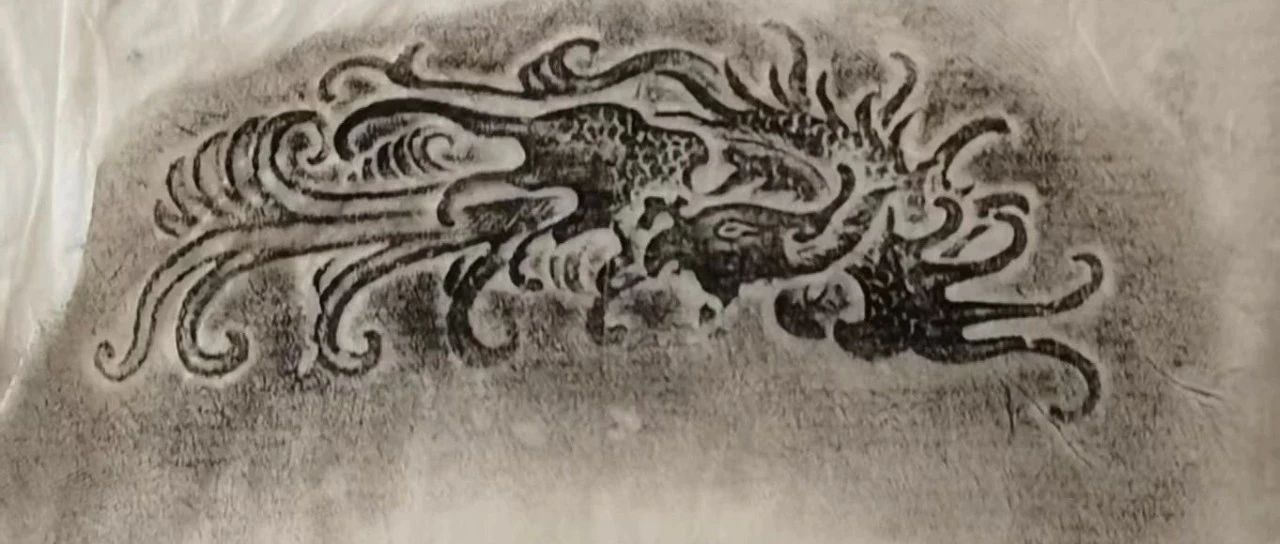

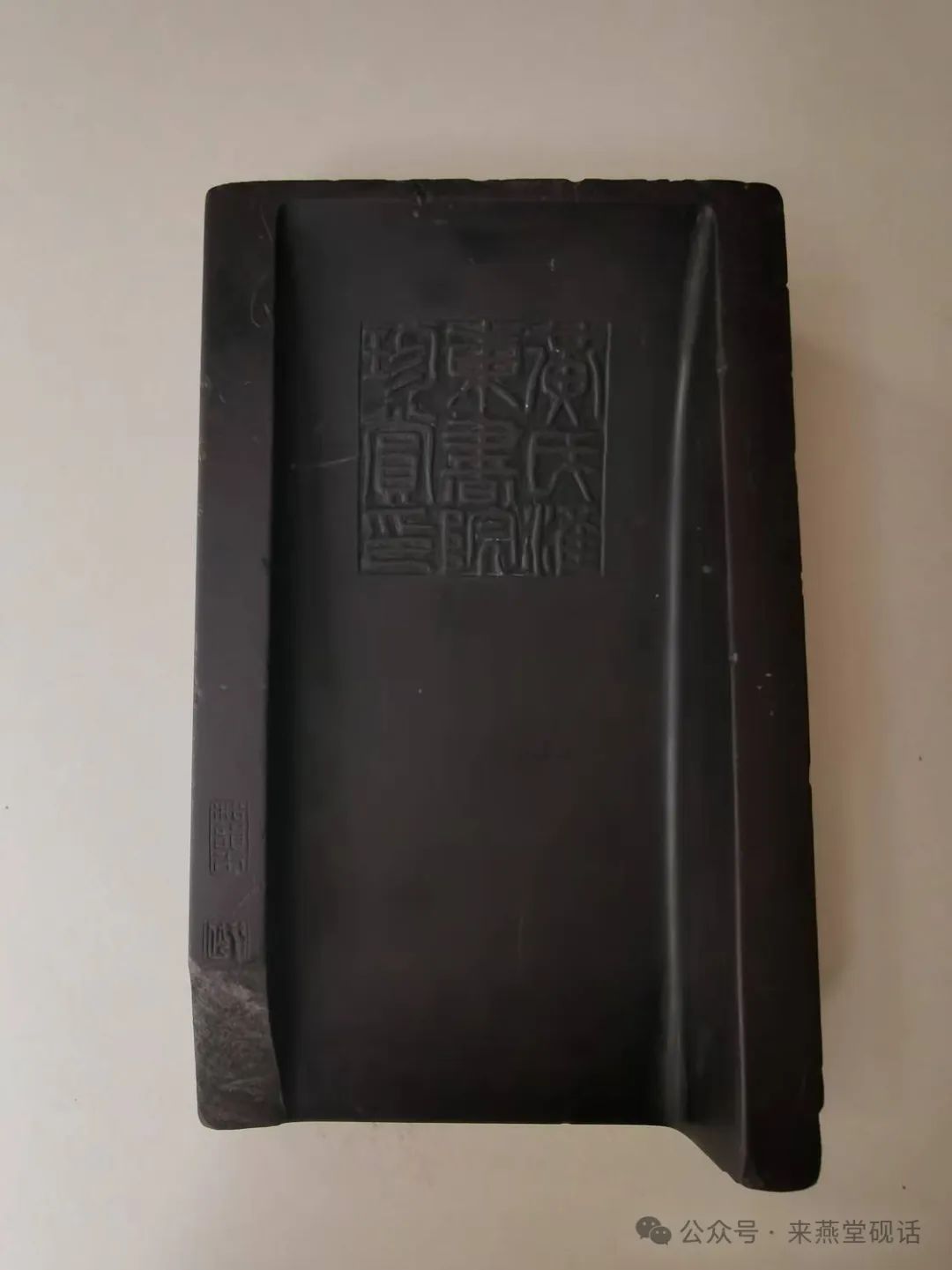

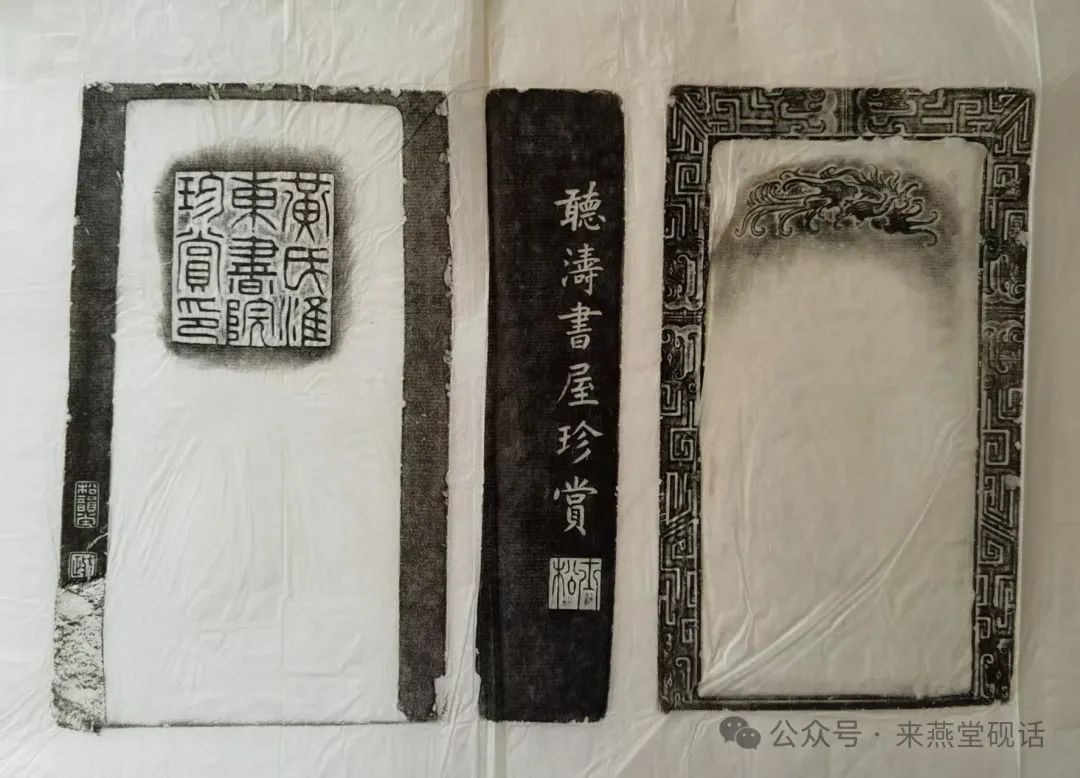

第三,正如卖家所言,铭文款识绝非新刻。特别是砚足上所刻的“七政”“松韵堂”两方小印,老刻感觉更加明显。至于砚底所刻“黄氏淮东书院珍藏印”和砚侧楷书“听涛书屋珍赏”铭文及“士松”小印,书镌也有一定水平。

第四,砚台的盒子虽然是后配的,但配盒时间也应在几十年前。因为这方砚是小抄手,边足后沿有残,做盒的时候考虑到了这点,特别在盒里作了补充。从残缺的断痕看,似乎没有刻铭的时间长,说明刻铭的时间长于配盒的时间。

第五,卖家不玩砚台,又因为有疑问,想早点脱手回本,希望我能成全。

买回这方砚台之后,因为卖家怀疑在先我也心存疑虑,并没有太多兴奋。偶尔上手把玩一番,还是蛮喜欢的。我请同祥看过这方砚,他认为砚是明代官制,石质工艺都属一流。砚足上“松韵堂”“七政”二小印,绝真。但对“黄氏淮东书院珍藏印”和金士松“听涛书屋珍赏”则存疑,认为是新刻。并建议当场做一下试验,即用牙膏刷洗,如是新刻做旧,一刷即露出白碴,百试不爽。旧刻则不会出现这种现象。为让我相信,同祥特意拿出一方已确认是伪铭的砚台,刷起来让我看。果然,不久铭文处就露出了马脚。然后,又刷我藏的这方,但刷了很久,仍然没有露出白碴。最后他说,你这方刻得时间久,刷不出来。于是作罢。

有了这次试验,我开始重新审视砚台上所刻的铭文和印章,并对每个相关人物做一些细致的了解。

先说“黄氏淮东书院珍赏印”。

这是明代藏书家黄琳的收藏印。

黄琳(1470—1532后),字美之,号蕴真、休伯、国器、一江等,安徽休宁人,官至锦衣卫指挥同知。明代项元汴之前最负盛名的收藏家,所藏古籍书画甚富,其藏书楼为“淮东书院”。祝允明曾为其作《一江赋》,两千余字,赞其“平生志业大而有本”。

见过一篇介绍黄琳收藏印的文章。

这篇文章对黄琳的收藏印做了系统的研究梳理,但并没有说黄琳有“黄氏淮东书院珍藏印”这方印。《中国书画家款识印鉴》一书中著录了黄琳八方印鉴,也没有这方印。说明本文作者没有见过这方印。可能是黄琳很少在书画藏品上钤用,或者压根儿就没有这么一方印。

还有一种可能,就是黄氏这方印是专门刻在这方砚台上的,本砚专用,所以,别处自然就见不到了。

我查阅了很多近些年出版的藏书家方面的图书资料,几乎都没有黄琳的记载。蔡国声主编,罗自正编著的《中国澄泥古砚鉴赏》(上海文化出版社2005年5月)收录了一方案几式虾头红澄泥砚(砚之真伪另说)。落款“江表黄琳”。刻“美之”印。编者没有考出黄琳是谁,只标注说“黄琳,无考”。说明黄琳在现当代并不著名,他的“淮东书院”就更鲜为人知了。

再说“松韵堂”和“七政”这两方小印。

这是明代另一藏书家孙七政的印章。

孙七政(1528~1600)字齐之,自号沧浪生,虞山(今江苏常熟虞山镇)人。与王世贞、汪道昆等人游,以文采知名。喜收藏古籍,精于鉴赏,建藏书楼为“西爽楼”、“清晖堂”,收藏图籍、古物、金石、名画,称一时之盛。晚年生活贫穷潦倒,去世后,藏书遗留给后代,保存完好。有《松韵堂集》十二卷。

孙七政的印章很小,刻于砚足上,反映了一种谦卑的心态。孙是文人,自然不能与身为锦衣卫指挥同知的黄琳并驾。尽管二人都是藏书家,一个身份显赫,一个布衣文人,这在两个人的收藏印记上很有趣地得到了反映。如果是伪刻的话,造假者居然连这种身份的差别都考虑到了,并且通过印章的位置和大小进行区别,真是处心积虑!而且,黄琳和孙七政又都是藏书家,一早一晚,传承关系明显,设计得何等巧妙!

这里需要补充说明的是,此砚黄琳“黄氏淮东书院珍藏印”刻的很大,在砚台上刻这样大的印比较少见,因为超出寻常,往往会给人故意造假之感。但也有砚友认为,这符合明代印款特征,也与黄琳的身份地位相符。黄氏出生闽藩甲族,黄琳的叔父黄赐,乃成化朝司礼监太监,成化帝朱见深自小便得黄赐伺候在侧,因而深得信任。成化年间,黄赐就以收藏闻名,庋藏有相当丰富的书画。黄赐死后,其所藏书画皆归黄琳。黄氏叔侄权势煊赫,又爱收藏,喜和文人雅士交往。所以,他们藏品的品质一般不会差。同祥说此砚为明代官作,这与黄琳的身份是吻合的。也就是说,只有黄琳这种身份地位的人,才有可能得到这种上品的佳砚。同样,也只有黄琳这样身份地位的人,才可能在砚台上刻下这样一方大印。

另外,孙七政的“松韵堂”斋名,并没有出现在他的介绍中,文献记载只是说他有《松韵堂集》十二卷。可以肯定,既然孙七政的文集以“松韵堂”名之,那么,他就一定用过这个斋号。

我不能理解的是,作伪者为什么不用有明确记载的“西爽楼”“清晖堂”斋号?而选择了一个只有通过文集才能确认的斋号呢?难道作伪者只知道孙七政有文集传世,并不知道他的斋号还有“西爽楼”“清晖堂”?这种可能性非常之小。

最后,再说金士松“听涛书屋珍赏”。

金士松(1729,一说1730-1800),字亭立,号听涛,原籍江苏吴江,寄籍宛平(今属北京)。乾隆二十五年(1760)进士,官至吏部、兵部尚书。嘉庆五年(1800)正月卒。谥文简,纪昀为其撰墓志铭。

我在关于金士松的文献介绍中,没有发现有“听涛书屋”的记载,只说他号“听涛”。另外,邹一桂 1735年作《闱中画桂月图》手卷,有金士松跋文一段(题跋时间不明),钤有“听涛居士”朱文印章一枚。说明金士松确实有“听涛”之号。那么,“听涛书屋”又是谁给起的呢?只有一种可能,就是书屋主人自己命名的。如果是作伪者认为他号曰“听涛”则必有“听涛书屋”这般推理的话,则纯属添足之举,大可不必冒这种风险。直接刻上“听涛居士珍赏”岂不更有根有据,为什么非绕个弯子让人生发疑问呢?

另外,吴笠谷兄《名砚辨》一书中记载了纪晓岚的几则砚铭,如“石庵论砚专尚骨,听涛、冶亭专尚肉……”“石庵论砚贵坚老,听涛论砚贵柔腻”云云。可知,金士松喜爱柔嫩细润的端砚,他的这一审美标准,与这方砚台非常吻合,石质“柔嫩细润”,确实是一方很“油腻”的端砚。那么,我就更要钦佩这位作假高人了,他不仅知道金士松是一位玩砚大家,还要知道金氏对砚质材料的偏好,特别是要找到符合金氏审美标准的砚材,诸事齐备,思考周密之后,才好下手。不然的话,很容易弄巧成拙,白费功夫。

综上,如果这方砚台的铭文、印记是伪刻的话,那么也不是出自同一时间同一人之手,而是不同年代,两三位高手接续完成的,他们不仅学识渊博而且相当默契。但是,出现这种现象的概率非常之小,也基本不可能。

还有一种可能,孙七政的铭款真迹无疑,但由于其名头偏冷又小,作伪者为了增重其价值,又刻上了明代黄琳和清代金士松两位大人物的藏款,这种现象不但古已有之,现在也比较常见,欺骗性很大。但从这方砚看,即便黄、金两款是后刻,也非现在所为。

写完此文,我突然想起尤其伟先生《砚史补》中的一段话:“世之收藏家,每自诩学博示鉴赏之精,轻下断语,偶或不慎,贻误后学,可不戒哉!”